Cuando la literatura se ocupó del todos

El verano pasado entré en una librería de Bérgamo. Llovía, no llevaba paraguas y, esperando a que escampase, me puse a curiosear entre los títulos más vendidos. Recuerdo bien dos detalles: uno, que Il Segreto estaba entre los más cacareados; otro, que se ponderaban a base de cantidades apabullantes varios libros de una tal Elena Ferrante, para mí una completa desconocida. Meses después, en una larga conversación telefónica con el autor que hoy presentamos, supe que Elena Ferrante es una escritora con cierta fama en Estados Unidos, bastante en Italia y mucha menos en España. No obstante, lo que importa en estos momentos es que supe por boca de este autor que Elena Ferrante es un pseudónimo tras el cual se oculta una escritora cuyo deseo es permanecer en el anonimato. Algo similar, pero sin el recurso del heterónimo —y calidades aparte, pues estoy inhabilitado para valorar a Ferrante, dado que no he leído sus libros—, a Thomas Pynchon pero en versión italiana.

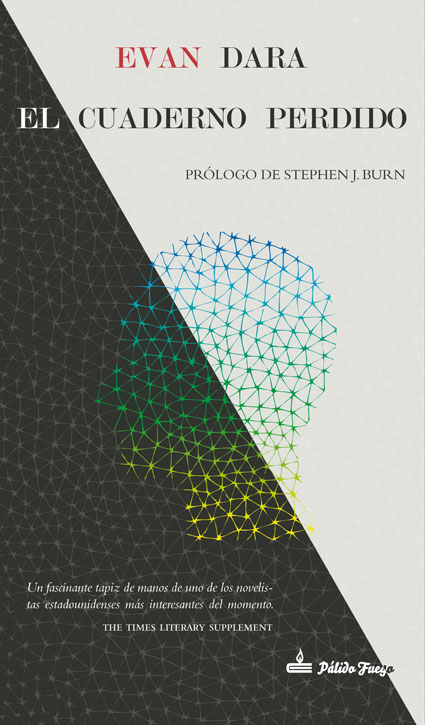

Sí he leído, en cambio, a Evan Dara, y a Thomas Pynchon, y por consiguiente puedo hacer comparaciones, aunque en realidad no hace falta: ante la clásica coyuntura de qué obras llevarme a un, digamos, retiro forzoso, elegiría sin dudarlo el Contraluz de Pynchon y El cuaderno perdido de Dara. Algunos más, claro, si la cosa se previese para largo.

De la existencia de Evan Dara supe a su vez por otro americano, Stephen J. Burn, antólogo de ese maravilloso librito de entrevistas que es Conversaciones con David Foster Wallace. En 2011, unos veinte meses antes de publicarlo en España, Burn y yo ya nos carteábamos al respecto de su libro, cuya salida en Estados Unidos estaba prevista para la primavera de 2012. No nos habíamos visto, ni siquiera hablado por teléfono, pero asumí la suficiente confianza para pedirle que me recomendase libros. “¿Para publicarlos o por el placer de leerlos?”, preguntó. “Si se cumple lo segundo, me entrarán ganas de lo primero”, respondí. Me recomendó uno. “¿Nada más?” “Tú léelo.”

La mera “caza” de mi ejemplar de The Lost Scrapbook, junto con el año y pico de plática vía email con su autor, Evan Dara, ya merecerían ser narrados en un aparte que nunca llegará. Me limitaré a decir que Dara no parece comulgar con el modus operandi de esta industria tan ingrata, arcaica e ineficiente. Algo que se refleja, por ejemplo, en su particular manera de anunciar la (auto)publicación de sus obras: el autor se limita a enviar un email de aviso a los contactos que ha ido acumulando con el tiempo. Eso es todo. A partir de ahí, el lector dispone de dos alternativas: bien entrar en su web y comprar directamente un ejemplar, bien esperar a que Amazon haga un pedido a la firma editorial de Dara —esto, más que saberlo, lo intuyo, pues he visto sus novelas disponibles ahí— y adquirirlo entonces del supuestamente más confiable bazar gigante, si bien con cierto retraso… Un escepticismo hacia la industria que empujó a Dara, ahora soy consciente de ello, a alargar con maestría nuestra relación epistolar para ponerme a prueba. Si yo quería que Pálido Fuego tuviera el privilegio de publicar la versión en castellano de The Lost Scrapbook, tendría que ganarme su confianza y su respeto.

Podemos intuir y comprender las razones de Pynchon para querer permanecer alejado de los efectos colaterales de la relativa fama literaria. Lo mismo, imagino, le sucederá a Ferrante. Sin embargo estos dos autores no suspendieron por completo la creencia en los juegos y maniobras propios del sistema editorial, tan sólo decidieron hurtar su cuerpo serrano al resfriado que las gotas de celebridad por publicar lo escrito pueden, tal vez, acarrear. Evan Dara, por su parte, llevó este deseo al extremo: tras ganar en 1995 el prestigioso premio literario auspiciado por FC2, en una edición presidida por William T. Vollmann, y comprobar posteriormente que la crítica hacía una vez más de las suyas y acababa, en la práctica, ninguneando su obra por motivos sospechosamente espurios, se dijo que no más.

No obstante, con el tiempo y varias ediciones de aquella novela que al parecer no interesaba al grueso de quienes intentan dictar los gustos de toda una sociedad, The Lost Scrapbook se hizo, a su manera, famosa. Ayudó que quienes un estrato por debajo de los intereses espurios —gente al margen de este mundo de escuelas, movimientos, agentes, editoriales, medios afines, críticos de solapa y lectores de manivela; personas que se preocupan por mantener vivo este menoscabado arte que es la literatura— se acercasen al libro, quedaran deslumbrados y lo fuesen diciendo a quien quisiera escuchar. Burn una de ellas.

Pero la novela. En El cuaderno perdido se desarrolla una narración de tintes épicos: la lenta pero inexorable destrucción de una comunidad por la cultura e iniciativas mainstream —entendidas en amplio sentido y espectro— y sus traumáticos efectos sobre sus integrantes. Burn, en su prólogo a la edición española, califica la novela de “thriller ecológico” por lo que, a su manera carente de estridencias y furias, posee de reivindicativo de una globalidad —un ecosistema— exenta de sustancias nocivas, no invadida física ni intelectualmente por agentes tóxicos —económicos, intelectuales— interesados. Las experiencias de un grupo de personas, cuyo nexo de unión se revela conforme avanza la lectura, van desgranándose sin pausa y, en la práctica, sin transición; recurso que no pretende más que refutar la falsa creencia de que cada sujeto es una isla. En tanto que irremediablemente nos afectan las acciones ajenas, nuestras vidas son en efecto respectivas sucesiones de golpes a manos de otros con sus correspondientes heridas, hasta tal punto que el sustantivo “yo” pierde toda vigencia en favor del “nosotros” casi desde la infancia. De ahí la cita inicial del libro, cuyas “palabras esencialmente afirman el valor absoluto del todos y la importancia de su repercusión conjunta. Soren K. parece decir que sólo tal visión panteísta permite acceso a la verdad, y, por extensión, la única manera de llegar a la verdad de cualquier cosa —de cualquier situación— es reconocer/honrar la contribución de todas las partes (‘hombres’, en nuestra ignorante historia lingüística) involucradas”. (Respuesta del propio Dara a mi ignorante pregunta sobre el significado de la cita de Kierkegaard que preludia la novela.) El lector asiste, pues, a un festival de humanidad —“ejercicio de empatía ampliada” lo denomina el autor en la última página de la obra— donde los personajes van cediéndose la voz, el turno, como en una carrera de relevos, y donde en ningún caso dan cuenta de sus vicisitudes y circunstancias exclusivas sino en relación a otras personas. Lo cual, esto último, da pie a que los recursos del diálogo y las historias dentro de las historias —en tanto son contadas a un interlocutor— jueguen un papel fundamental en la construcción de la narración, y la interacción se multiplique por doquier. Interacción desde todo tipo de ángulo, desde la no-interacción de un chaval que demuestra empíricamente su invisibilidad social en un entorno suburbano, hasta la de una gran corporación multinacional con el municipio donde se encuentra su fábrica principal, y cuyas acciones irresponsables causan un desastre medioambiental de proporciones y consecuencias mayúsculas, pasando por las formas más básicas de relación e influencia humanas: paterno-filial, fraternal, amorosa, profesional, intelectual, académica, vecinal, política, empresarial, e incluso de amo y mascota. Todo ello a fin de sustentar la veracidad del proverbio chino: el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo. Si bien, en esta novela, las mariposas son seres humanos, y sus acciones —o inacciones— tienen consecuencias medibles en el todos que es la humanidad.

El mensaje de la novela no puede estar más claro: no somos entes aislados; el aislamiento es un espejismo, una ilusión. El declive sociocultural que vivimos tiene repercusiones económicas y sanitarias, medioambientales. Las acciones —e inacciones— carentes de escrúpulos, tanto individuales como colectivas, tienen un efecto mensurable en el cuerpo de la humanidad, ese todos kierkegaardiano. La incultura genera dejadez, posturas acomodaticias por falta de conocimiento e inconsciencia que son campo abonado para que germine y florezca el egoísmo y, con éste, el daño acabe siendo generalizado e imparable. Ser capaz de plasmar dicho mensaje con semejante belleza, sensibilidad e incluso hilaridad, hace a Dara merecedor del calificativo de Burn en su prólogo: “un intelecto único”.

El cuaderno perdido es la gran obra que soñábamos editar. A partir de aquí sólo podemos aspirar a mantener este nivel. Por fortuna, aún quedan, por ahora, dos libros más de Evan Dara por publicar en nuestro idioma.